Die Brücke von Wahrenbrück

Zu den Bildern

Wer stört all hier den Friedens-Stand - Dem straft das Beil die frevle Hand.

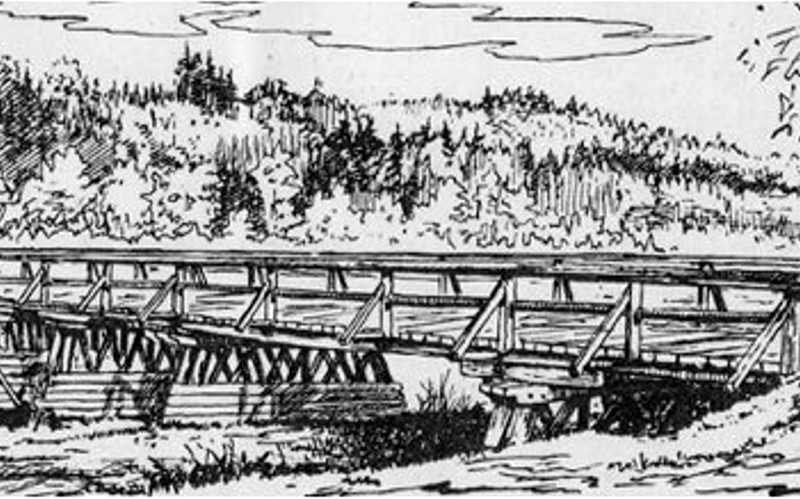

Wer rechnet nicht den Zustand guter Brücken als Notwendigkeit, die zu einem Dorf oder Stadt gehörten die unmittelbar am Wasser liegt. Wenn sich derer Nutzen als Erwerb, mehr als mit Fähren oder Kähnen erweist. Man braucht nicht erst auf gutes Wetter hoffen, bedient sich ihrer ob es heiß oder kalt ist. Das Brückengeld erfreute bei uns die Kirche und dient selbst der Stadt wenn Reisende sie besuchten. Wie drängte sich nicht das Volk bei Märkten in die Stadt, wenn es etwas zu kaufen- und zu verkaufen hatte?

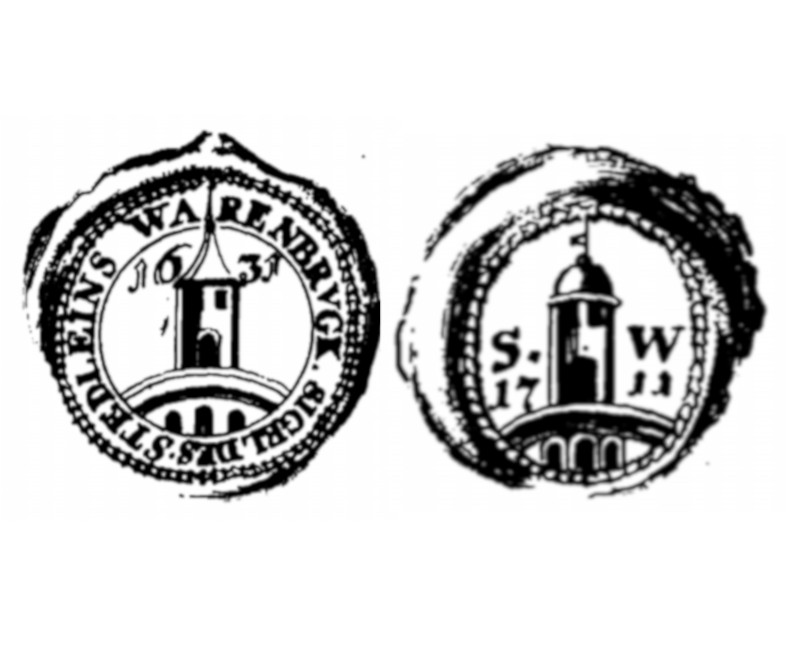

Ein Sinnbild oder Symbol verweist über das

Konkrete hinaus auf einen übersinnlichen, abstrakten Sachverhalt.

Ein tieferes Verständnis des Siegelbildes eröffnet sich erst, wenn

man dessen geschichtliche und symbolische Bedeutung genau

untersucht. Dabei stehen die redenden ganz auf den einzelnen Ort

bezogenen Siegelbilder, die verschiedentlich eine volksetymologische

Deutung erfahren. Seit dem 12. Jahrhundert treten Städte als

eigenständige politische Einheiten, als Rechtssubjekte und

öffentlich-rechtliche Körperschaften auf und suchen nach eindeutigen

visuellen Symbolen, Hoheitszeichen und Repräsentationsformen. Große

Städte zierten sich gerne mit einer fünftürmigen Corona, kleinere

Städte hingegen begnügten sich mit einer dreiteiligen Mauerkrone.

In der Symbolik der Brückenbögen steht die Zahl Drei, die für Gerechtigkeit, Ethik und Moral steht und auch in der Schule der Pythagoreer steht die 3 als Symbol für Gerechtigkeit. Sie hat eine sehr starke Aussagekraft und steht zum Beispiel auch in der Geometrie für die drei Dimensionen: Länge, Breite und Höhe. Oder man sagt „Aller guten Dinge sind drei“, die drei Nägel der Passion; Anfang, Mitte, Ende oder Denken, Fühlen, Wollen. Die bogenförmige Brücke, die etwas zu überspannen scheint, ähnelt einem Regenbogen und steht für das Sinnbild der Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen. Man könnte bei uns glauben, zwischen den Deutschen und den Wenden.

Das heutige Wappen für Wahrenbrück, was dem alten Gerichtssiegel stark ähnelt, ist in seiner Farbgebung falsch dargestellt. Nicht Rot als Hintergrund sondern Blau und nicht Weiß für die Gebäude sondern Rot/Weiß. Hierbei hat man sich dem brandenburgischem Rot/Weiß unterworfen und das geschichtsträchtige Blau der Schwarzen Elster entfernt, schade.

Am Anfang wurde der Verkehr auf den Straßen durch die Einrichtung des Geleits gefördert, es war sicherer und vollzog sich reibungslos, wurde aber später durch den Geleitzwang behindert. Die damaligen Verhältnisse waren geprägt von vielen kleinen Fürstentümern, diese zwangen die Kaufleute die Benutzung bestimmter Straßen in ihrem Hoheitsgebiet vorzuschreiben. Man wählte sie so, dass kein Fuhrmann sie ohne Geleitgeld benutzen konnte und sie so möglichst lange im Gebiet des jeweiligen Herrschers fuhren, um so an hohes Schutzgeld zu kommen. Durch die Streitigkeiten zwischen den Albertinern und Ernestinern um die Nutzung der Niederen Straße, kann man eine Nutzung in Nord-Süd-Richtung, von Böhmen in die Mark und von Frankfurt oder Stettin erkennen. Nicht immer ging es den Fuhrleuten um Geleitsgebühren, sondern um gute Straßenverhältnisse (den guten Weg) und eine gute Versorgung (im Wirtshaus ist gute Ausrichtung). Durch Wahrenbrück führte keine Hauptstraße (die Brücke wurde bereits 1307 erwähnt), es war ein Nebengeleit des Geleit Belgern, sein Weg führte von Wahrenbrück oder Liebenwerda-Belgern-Schildau nach Eilenburg. Im Geleitsamt Torgau wurden im Zeitraum von 1524 -1525, Lederwarentransporte durch Wahrenbrücker Fuhrleute mit 26 Pferden, Kupfer mit 6 Pferden und Heringe mit 7 Pferden aufgeführt. Am 10.11. und 14.11.1524 fuhr Hans Richter Lederwaren, mit einem Wagen und 3 Pferden von Wahrenbrück-Torgau nach Eilenburg. Am 15.11.1524 fuhr er dann mit einem Wagen und 6 Pferden von Torgau-Eilenburg nach Leipzig. Am 20.02.1525 fuhr ein Christof Heinemann von Liegnitz, mit 2 Wagen und 10 Pferden von Wahrenbrück-Torgau nach Söllichau. Unter dem Geleit Liebenwerda stand von 1464-1545: Liebenwerda,Wahrenbrück,Uebigau,Hohenleipisch. Im Zeitraum 1464 bis 1509 hatte Liebenwerda mehr Geleiteinnahmen wie Wahrenbrück, von 1510 bis 1536 änderte sich das zu Gunsten von Wahrenbrück und 1537 bis 1545 war es fast gleich. Die Schlacht bei Mühlberg 1547 bekam Wahrenbrück schmerzlich zu spüren, der Sieg der Albertiner brachte eine neue Straßenordnung mit sich. Kurfürst August perfektionierte die Kontrolle, über die Nutzung der Rechten Straße und am 14.09.1581 erließ er einen Befehl dazu, dass die Straße über Wahrenbrück nicht mehr zu nutzen sei. Wahrenbrück war ein ernestinisches Grenzbeigeleit, nördlich der Hohen Straße, hier trennte sich das albertinische vom ernestinischen Sachsen und von den beiden Lausitzen. Herbergen mit Stallungen standen leer, Handwerker fanden keine Arbeit und auch die Bauern waren davon betroffen. Man versuchte zwar die neue Verordnung zu umgehen, da so manche neue Wege Umwege und schlechte Straßen waren, aber die Strafen dafür zeigten ihre Wirkung.