Das Stadttor

Zu den Bildern

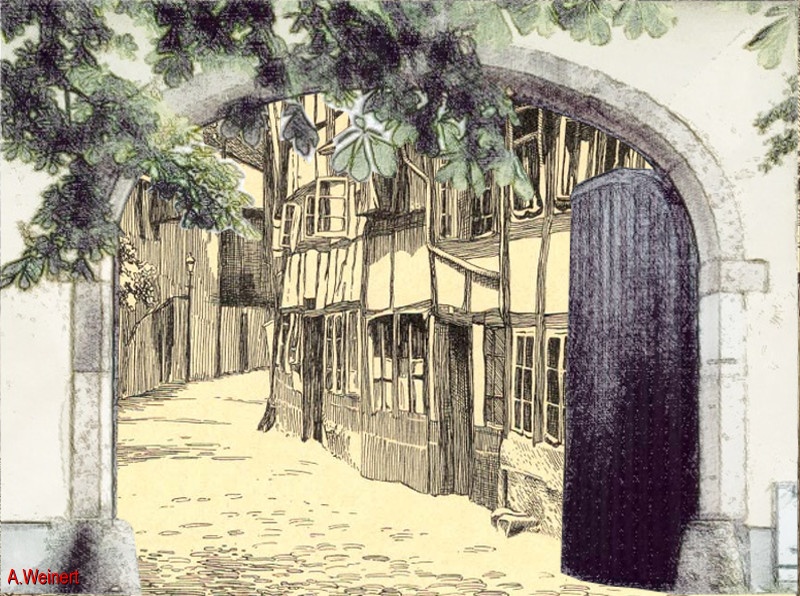

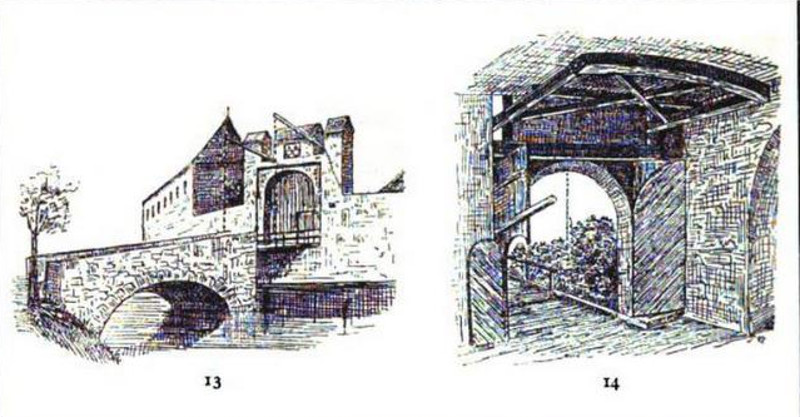

Das Brückentor ist offenbar anfangs nicht beabsichtigt gewesen, es wurde erst angelegt als man die Brücke aus der Gegend der Mühle in die Nähe der Jetzigen verlegte. Die Stadt oder das „Dorff“, hatte wahrscheinlich drei Tore und mehrere durch die Stadtmauer gebrochene Pförtchen. Viele Berichte von der damaligen Zeit, erzählen vom Einmarsch in die jeweilige Stadt (über die Brücke an der Mühl vorbei). So das auch ich davon ausgehe, dass die erste Brücke sowie das erste Tor, bei der Stadt-oder Ratsmühle gelegen hat. Um den großen Andrang durch die Stadt, das wachsen der Stadt und den sich ständig veränderten Wasserspiegel der Schwarzen Elster gerecht zu werden, fand man wohl einen besseren Standort für die Brücke. Spuren des Stadttores, das man auf der originalen Vorzeichnung von Dilich sehen kann, gibt es keine mehr. Einen besseren Einblick gibt uns der Flussverlauf vor der Renaturierung, hier kann man noch erkennen, dass die Elster viel weiter in die Stadt hineinreichte. Die beiden daneben stehenden Häuser, waren für den Torwärter und des Torschreibers gedacht, also des Akzise Einnehmers. Da bei uns das Fachwerk eine bauliche Rolle spielte denke ich, dass das Tor einem Schwipp Bogen ähnliche Gestalt, mit Sparren und hölzernen Säulen hatte.

In Beschreibung derselben, müssen die alten Zeiten von den Neuen und Heutigen wohl unterschieden werden. Das Jahr ihrer Erbauung, sowohl auch von wem solche eigentlich erbaut worden, ist und bleibt ebenso ungewiss, als der Ursprung der Stadt Wahrenbrück selbst, in wessen Hände so in Slawischen, Polnischen und bald unter Kaiserlichen und Markgräflichen Meißnischen, bald aber gar unter Brandenburgischen Gebiete und Hoheit, sie sich befunden haben.

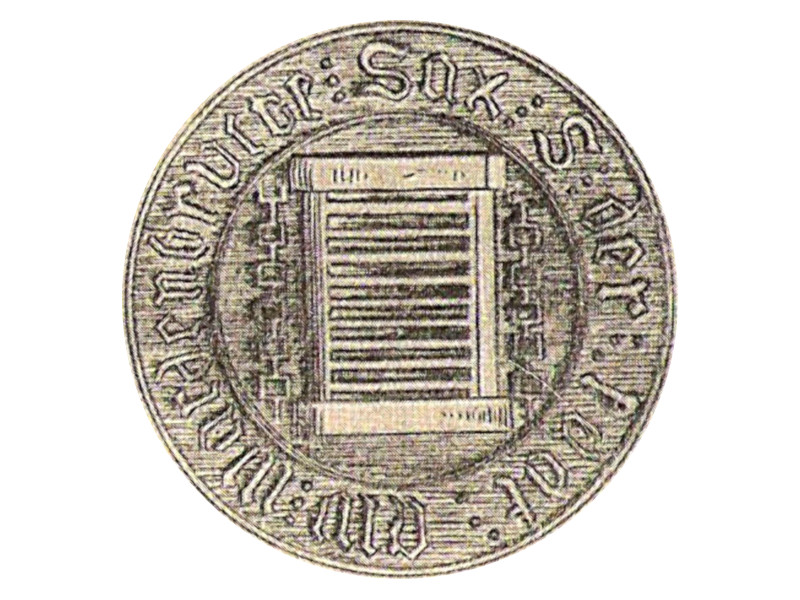

Sax. S. der . ſadt. zu. wardenbrucge. hier steht "sadt" man findet dies in alten Dokumenten sehr oft.

Das zweite und das dritte Stadtsiegel, dem sogenannten Handlungssiegel zeigt nicht etwa eine Brücke mit Warte, sondern die gebogene Mauer mit den drei Öffnungen und dem Turm sind Attribute „eines Dorfes oder städtischer Gemeinde bzw. Flecken“. Das sind Szenen aus der Erwerbstätigkeit der Stadt oder der Eigentümlichkeit in Bezug zur jeweiligen Stadt. In Wahrenbrück nahm man immer Bezug auf das Zollwesen, Grenzstadt oder Geleitwesen. Diese Symbole findet man oft als Zeichenerklärungen in Landkarten oder Messtischkarten.